我校聚焦区域产业发展需求,以合肥(新站)高新技术产教联合体为载体,创新构建“面上统筹-线上融合-点上切入”三维协同产教融合新机制。通过政园行企校多方联动,搭建产教供需共享平台;组建两大产业联盟深化专业群建设;依托企业真实项目驱动人才培养与技术创新,建成区域内有影响力的产教联盟2个,年均输送技能人才600余人,横向科研到账资金突破百万元,实现教育链与产业链深度耦合,为高职院校产教协同育人提供可复制经验。

在国家深化产教融合战略背景下,合肥市构建“6+5+X”现代产业体系,新型显示、集成电路、新能源储能等战略性新兴产业人才缺口持续增长。传统校企合作存在“校热企冷”“供需错位”“协同低效”等现象。该院依托机电专业群优势,联合政府及产业园区,维信诺、国轩高科等龙头企业,以破解产教难点为突破口,创新构建市域产教联合体运行机制,打造政园企校协同育人新生态。

依托合肥(新站)高新技术产教联合体“面上统筹”,创新产教融合新机制

我校紧扣合肥市“6+5+X”产业集群体系发展,把握区域高端装备产业紧缺岗位人才需求,积极对接合肥新站高新技术开发区管委会、合肥经济开发区管委会、安徽巢湖经济开发区管委会等,依托“学校+园区”的战略合作关系和政策引领机制,完善供需信息共享平台资源建设。持续推进合肥经济技术开发区开展人力资源“蓄水池”、合肥新站高新技术产业开发区技能人才输送基地等项目,强化政府和产业园区政策统筹支持,建立联席会议制度和高层沟通机制,高位推进校企合作产教融合。进一步提升专业群服务区域新动能,促进产业转型升级,推动经济高质量发展。

深化行业产教联盟“线上融合”,协同推进专业群建设新机制

“合肥(新站)高新技术产教联合体”按照“一体两园三平台四联盟”整体思路进行建设规划,其中由我校和合肥维信诺科技有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司共同牵头,联合行业龙头企业、本专科学校、科研院所及相关机构成立的2个“合肥新型显示与集成电路产教联盟”、“合肥新型储能产业产教联盟”。制定联盟章程、明确组织构架。联盟成员涵盖了从中职到高职到本科层次的职业教育学校,以及产业链上的重要企业。建立行业企业深度参与的学校治理结构,校企共同建设理事会,全面推进专业、课程、教材、师资、实习实训五大关键要素改革,不断深化多主体合作办学、合作育人、合作发展。

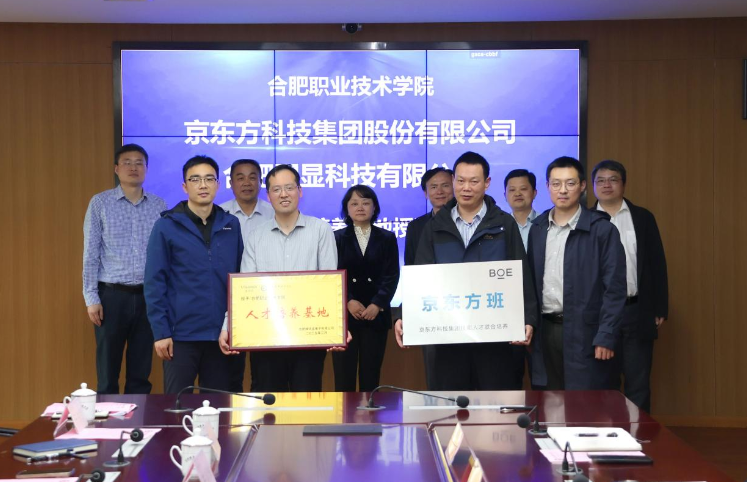

联盟内合作企业(维信诺、布尔科技、京东方、)联合开展党建结对共建、共同开发专业人才培养方案和专业标准,产业研究所开展自动化产线的设计、仿真、运维研究与培训,组织专业课教师赴企业脱产实践,依托人才供需信息平台,联合开展自动化类企业员工和社会化培训。

细化优质合作企业“点上切入”,构建产教协同育人新机

依据产业链分工对人才的要求,充分运用学校优质教育资源,紧跟行业发展前沿、紧盯行业发展需要,主动对接产教融合共同体内重点优质企业,签署校企合作协议,以单个企业为切入点,由“点”串“线”,联合构建产教协同育人的新机制。

校企共建校企特色试点班,协同制定专业群人才培养计划,建立中高本贯通人才培养体系,高端人才和现场工程师培养体系。依托安徽省现场工程师首批专项培养计划优势,开展实施中国特色现代学徒制,通过,委托培养、订单培养和学徒制培养等方式,校企协同育人,培养高层次现场工程师人才,提升人才培养质量。

校企共建科技创新与服务平台。充分发挥我院博士高层次人才引进优势,与国轩高科共建科技创新与服务平台,微尺寸材料储能研究中心。基于“企业出题,项目驱动;真题真做,市场检验”理念,将企业真实需求纳入产业群科研项目重点支持范畴,提升产业群产学研团队的应用技术创新与技术服务工作能力。依托市域联合体为提供一定数量的企业真实科研课题,产业群教师将以“揭榜挂帅”方式,进行课题的研发,项目全环节均由校企双方共同参与,注重促进研究成果转化。

依托微尺寸材料储能研究中心开展横向课题一览表

师生近3年在各级各类大赛获得省级一等奖及以上60多项,二等奖70多项,三等奖奖100多项,(机器视觉大赛首参赛并参加国赛)。工业机器人操作与运维1+X技能考核通过率100%)。教学团队能力提升。教师教学水平和科研能力显著增强,双师型教师比例进一步提高。在各类技能大赛教师赛、教学能力大赛、安徽省教学成果奖等项目中获奖10多人次,省级教学名师3人,省级技术能手4人,省金牌职工2人,省五一劳动奖章1人。社会服务效果显著。依托中显视觉研究中心、微尺寸材料储能研究中心成功申报省级产教融合基地、省技能大师工作室项目,知名工匠培养基地等省级项目。学院教师智力服务社会能力有效提升,近三年教师共承担横向技术服务课题18项。教师获批巢湖市人民政府科技特派员4人。为社会人员开展技能培训、技能鉴定等年均200人次。承办合肥市教育局2024年合肥市职业院校专业课教师企业实践活动,联合合肥市职教集团25家企业,参训教师达180余人。主流媒体热切关注。人民网、合肥日报、新站高新区人才等媒体纷纷予以报道。相关育人成果获得安徽省教学成果二等奖,安徽省教育厅2023年度教育评价改革优秀案例。(供稿:机电工程学院 初审:宋铂 审核:杨璨)